猿田彦とは、古事記の神武東征記に登場する神であり、その神は神武天皇が九州の日向国に天孫降臨した後、大和に向かった際にその先導を努めたとされている。

保存会はその結成当初よりしばらくの間、お祭り及びお囃子の調査,研究を進めると共にその発展の為に猿田彦の如くその牽引者的な役割を果たしていく。以下にその主な事例を紹介する。

お囃子鑑賞会の主催

13ケ町のお囃子を競演させ、お互いの向上心を煽り、全体の技術向上を図る為、これが企画され、保存会が結成した直後に実行の運びとなった。この鑑賞会は、昭和31年を初回として、以降、諸事情により中止された年もあったが 昭和40年頃まで毎年1回、大祭の数日前に催された。

昭和32年に開催された鑑賞会に関する評議会の決定事項により、当時の鑑賞会の様子のおおよそが窺えるので以下に紹介する。

一、実施日時 場所

四月三日午後七時 横須賀映画劇場

一、式次第

1、映画 午後七時より開始

2、開会の言葉(映画終了次第)

会長

3、演技紹介(約二時間十分予定)

4、閉会の言葉(午後十時四十分頃)

副会長

一、注意事項

1、各字町の出場順位は抽選により

定める。抽選は当日午後五時代

表者に出頭願います。

2、出場人員は各字毎指揮者共十名

とする。

(入場券を配布する)

3、出場資格

各字町に居住するもの

(男女を不問)

ただし笛吹は他町居住者を認む

4、出場時間 一町内十分以内とする

5、出演者の服装は祭典服装とする

6、進行係の指図により開始終了を

実行すること

7、出場合図を受けて五分にして出場

なき場合は不出場と認む

8、演技に対する連絡事項は演技部と

する

9、出演中は禁酒禁煙とする

10、各字町より丸提灯二づつ、当日抽選

の時までに持参願います。

11、装飾用として天幕三張を拝借する

拝借先 東新町 西田町 大工町

その他、保存会役員は午後三時までに会場に集合し、受付係、場内整理係、来賓係、演技進行係、庶務会計係、本部等の役割を分担してこの鑑賞会の開催、進行に勤めたようです。

奉納祭の主催

昭和31年の大祭初日に、13台の祢里が三熊野神社境内に集結して、三社祭礼囃子の奉納式を執り行った事は前述したが、それが好評であった為、その翌年の大祭初日も同様な形をとり、保存会がそれを主催した。これで2回の実績ができた為、翌年の昭和32年の大祭からは、その主催を総代会に委譲した。

審査会の開催

大祭時に各字町の笛吹を勤めている横須賀以外の方々より、「永年、横須賀の笛吹を勤めているが、上手な者にはその証が欲しい。また、その証の保有者とそうでない者の謝礼金に格差をつけて欲しい。そうする事によって下手な者に向上心を持たせる事ができる」というような要望があり、昭和34年に第一回目の審査会を開催した。その後、昭和40年頃までの間に計6回の審査会を開催、のべ30名前後の受験者があったと云う審査の内容としては、正調(筋道の正しさ)、型(左右、型、姿勢)、技能、態度、知識が夫々満たされているか否かを、保存会役員が分担して審査した。

総代会へ意見書提出

昭和38年秋、総代会において三熊野神社大祭の改善を目的として、13ケ町の町民に対してアンケートをとった。従来、大祭の日は曜日に関係なく、4月7,8,9日に執り行われてきたのだが、アンケートの結果は、「祭りは3年に一度、その期間は2日間で土,日がよい」という意見が多数を占めていた。

この結果を総代会により検討し、概ねアンケート結果の方向で実行しようとされている事を聞いた保存会メンバーは驚愕し、総代会に対して厳重抗議すべく意見書を認め、総代会に提出。また、自分達の考えを多くの人々にも伝え、理解を得る為、新聞への投書等もした。この間、一般町民から保存会メンバーに対して、総代会への抗議を求める声が引きもきらなかったと云う。

この件に関しては、結局、保存会メンバー及びその他関係者も、今後の大祭のあり方を協議する場に参加する事が認められ、結果以下の通りになった。

・大祭は毎年執り行う

・祭礼期間は2日間とし、本年

(昭和39年)は8,9日とし

翌年より第1土,日とする。

注)現在の大祭は、4月第1金,土,日で執り行われているが、昭和40年より昭和60年まで、第1土,日の2日間のみで昭和61年に前夜祭(揃い)が加わった。

<意見書原文>

三社祭り改善に関する意見書

全町民の関心事である三社祭りの改善に関する件は、その後、さきに行われた世論調査の結果に基づく各字町の意見が纏まり次第、総代会は近々二回目の会合を開き来春の三社祭りを決定付ける予定と聞くが頭書の世論調査を行うにあたり、三社囃子の保存及び三社祭りに微力乍らも日夜熱意に燃えて研究を続けている保存会を全く無視されて行われたことは誠に遺憾である。

三社囃子保存会は去る昭和三十年十一月三日文化の日の佳き日(注1) にあたり、三社囃子はその由緒と伝統はもとより情緒と品位は横須賀個有なものとして高く評価され、県の無形文化財第一号として指定されて以来今日まで囃子の正調保存、調査、研究、古文書の蔥集又は各地への普及宣伝に努め、僅かなりとも大須賀町観光発展の為に努力を続けて居るものである。

我々はこの意味に於いて世論を巻き起こした三社祭り改善にあたり、保存会として一言申し述べ町民各位のご賢察を希うものである。今回の世論調査を見るにあたり誠に不明瞭な点があり、これ等を次ぎに挙げると、

一、世論調査を行った目的は何であるか?

二、世論調査を行ったその理由?

三、世論調査を行う前の世論調査即ち各層代表者等による相談会は必要ではなかったか?

四、世論調査の内容即ち各項目は充分研究されたか?

五、世論調査の結果は単に参考程度とするか、又はこれを重点におくか、頭書の方針は?

六、祭りの中心は神社であるが神社側及びその関係者と話し合いは充分に行われたか?

七、祭りに対する調査、研究は充分行われたか?

以上、数え挙げれば限りがないが、これらを頭書明確にせずして、この世論調査を行ったことは誠に軽率の至りと言わねばならない。

去る九月十五日の夜の会合で来春のねり曳廻しは一応中止と決定し、これを以って各字町の意見を聞くことは誘導尋問に等しいものであり、次回の会合で来春のねり曳廻しを一挙に決定づけようとすることは甚だ早計であり、禍根を将来に残すことになるのではなかろうか?歴史上の古い伝統と誇りを保ち続けるこの三社祭りの改善を行わんとする以上、申し述べた点で余りにも軽率と思うものである。

今回行われた世論調査には莫大な経費とこれに関係された方々のご苦労と投票された町民各位の意思を尊重して調査表は今後の参考として措きたい。

閑話休題

三社祭りは凡そ二百四十年の由緒と伝統をもち、横須賀個有の情緒と品位は全国にその比を見ないと申しても決して過言ではない。更に栄誉ある県の文化財として指定されたことは町民の誰もが等しく最大の誇りとする唯一のものであろう。

我々は、この誇りと栄誉を傷つけることなく永久に保存するのみならず、益々調査研究を重ねて改善すべきは潔く改善し、以って町民各位の喜ぶ三社祭りを迎えたいと念願するものである。そして、又次代の方々へ伝える責任があるものとして確信する。

今ここに古文書による古の三社祭りを参考までに記してこの度の三社祭り改善の一助にもと希うものである。

七日 七日は夕刻までに各字町はその年行わんとする番付(内容)二冊宛作成、奉行所へ届出て許可を受けた

八日 各字町は城内東御門までは、ねり,踊り共所作は行わず参集、東御門前に於て始めて役太鼓及び踊りの所作を行い、それより各字町は十二ケ町の役廻りを行い、午後四時頃終了。夜間はねり、踊り共行われない

九日 神輿は神社より御城へ渡御、ねり,踊りはこれに従い八日と同様、東御門より所作を始め、神輿神社に還御の節はねり,踊り共これに供奉。神輿、神社ほ着御の後、ねり,踊りは解散。夜間はねり,踊りは、午後九時、太鼓櫓より打出す太鼓を合図に急ぎ終了。直ちに終了の挨拶に奉行所へ伺候。

尚この際、城主は東御門前に神輿及びねり踊りを出迎え、神輿、神社へ還御の後、神社に 参詣されたものである。三社祭りは「城主上覧の祭り」と呼ばれるのも、この点を指したものと思われる。その後、明治時代になり、大政奉還と共に横須賀城も廃城となり、御城への渡御は行われず、明治十九年の大祭に至り始めて水神社の渡御が復活されたものである。即ち明治四年愈々城の取捌の節、絵師が筆に移した額を水神社に掲げ、御城と仮定して渡御が復活されたもようのようである。現行の三社祭りの姿はこれに習って居るものと思う。次ぎに明治十九年の記録を要約すると、

明治十九年の大祭より神輿は水神社へ渡御することに決定

九日 午前十時までに西大谷川原(注2)へ十二ケ町のねり出揃い神輿を待ち受け神輿の供奉への供奉は一番より順番を以って水神社に至り 字西新町へ山車を挽きこみ 神輿神社還 御の後 西田町東田町大工町へ廻り 又東田町より軍全町に出で旧十王小路(注3)にて各字町へ引き取り、千秋楽は各字町総代に於て執行

尚、注意書として

一、順廻供奉の際、万一各字町の内に苦情起こった節は話云々はその字町限りにしてその字町を差過し神輿の供奉に差支え遅刻なく供奉すること

二、神輿水神社へ出御の節は二階家より之を拝することを固く禁ずること

以上

とあり、これらの記録を見ると、ねりはあくまで神輿の供奉に重点をおいて行動されたことが解る。然るに現行のねりの姿は供奉とは名のみで、その行動は全く別である。この乱調のねりは大正から昭和にかけて乱れたものと思われるが戦後特に乱れ変わったものと思う。

神輿の供奉にねりが従ってこそ真のよきがある訳で三社祭りの最も誇りとする由縁でもある。三社祭りが一部の町民からきらわれ、あかれるのもこうした乱れに大きな原因が潜んでいるのではなかろうか

序のこと乍ら今一ツ朝祭りに就いて古い文献によれば、

「能などと全く同じように囃子を神に奉納する意味で二月の初午を皮切りに社務所や境内或いは屋台に大体二日間を普通に初日は午前九時より午後九時、二日目は日の出と共に朝っばやしを行った。江戸時代は紋付袴で意義を正して行われたが明治に入って祭り衣装で行うようになった。」

と記録されている。即ちこの朝っばやしが現行の朝祭りに変化したものと思われる。現行の朝祭りは真夜から行われているが朝祭りもこの古事に習い、日の出と共に に改めたいものである。

更に昔はねりの外に踊りが三ケ町づつ交代で行われた。この踊りは記録によれば宝歴年間が最も盛んであったようで明治の終わり頃まで続いていたことは町民各位の知るところである。

現在町民各位の間で、ねりだけでは無くこうした催しを云々される向きも相当あり、又男だけの祭りではなく女子も参加して祭りの在り方も考慮する必要があると思う。

我々はあくまでも全部を昔の姿に戻すべく意見を述べているものではないが、而し、古い時代のよき姿は出来るだけ残して現代にふさわしい催しもとり入れて全町民が楽しめるような祭りに改善を望むものである。

三社祭りの改善云々については今始まったものでなく以前より一部の町民の間に云々されその改善を要望されていたもので、むしろ時機おそしの感がある。三社祭りの改善は我々も双手を挙げて賛成するものであるが今回の改善策は頭書にも申し上げた通り改善せんとする目標が町民各位の意図したものとは余りにも飛躍し過ぎている感が強い改善にあたり、外よりも内容を充分研究調査して序々に改善を加えたいものである。

「井の中の蛙」のたとへで他市町村の祭りのあり方も充分研究する必要があると思う。我々は神社側、総代会及びその関係者に対し反論を加えるものでなく、むしろ両者に協力して今後の改善に微力ながらも努力を惜しまないものである。

昭和三十八年九月十五日

横須賀三社祭礼囃子保存会 役員一同

各字町総代 殿

<注釈>

(注1)昭和三十年十一月一日の誤記と思われる

(注2)各字町の祢里は西大谷川原に入って神輿を待ち受け、神輿が西大谷川原に到着してその下にて神事を執り行っている間に十二番より川原町東端に向かい、一番より行列を組んで西に向かい、神事を終えて川原より水神宮に向かう神輿に附き従ったと云う。この形態は、大正14年に西大谷川に軽便鉄道のための橋が掛けられ、川原が掘削され、祢里が川原に下りれなくなり、かつ、神輿の上を鉄道(人)が通過するのは不敬であるとの理由により、現在の形に移行した。

(注3)現在のスンエン電器の交差点

<解説>

上記の意見書は、町民に対して行われた世論調査のことが事前に保存会に何の話もなかったことへの苦情に始まり、世論調査の目的の追及、その軽率さに対する抗議、さらには古文書を引用しての古えの三社祭りの説明にまで及んでいる。

保存会としては、この時、軽率にアンケート調査を行ったことに対する総代会への怒り、そして思いもかけない結果が実行されようとしていることに対する焦りと怒り等より、この意見書を認め、かつ前述のような並々ならぬ思いが募って、このような長文になったと思われる。この意見書自体の効果は別として、結果的に毎年祭礼が実施されることになったのは当時の保存会メンバー他の熱意が当局に伝わったことは事実である。大の祭り好きの我々にとって、仮に、アンケートの結果即ち「祭りは三年に一度の土日の二日間」がそのまま実行されていたことを考えると気が遠くなってしまう。そうなっていれば、おそらく今日の我々の姿もないであろう。最終的に、それが翻って「毎年四月の第一土日」に決定したことは、当時、本件の決定に尽力して頂いた方々に心からお礼を申し述べたい気持ちである。

また、上記の意見書中に記されている「温故知新」の精神は、今も、そして今後もずっと我々が持ち続けていかなければならないものであり、そのことを各々の胸にしっかりと刻み込んでおきたいと思う。

<当時、保存会が投稿した新聞記事>

|

大祭時の側面的支援

大祭時に、以下のような側面的支援を行った。

①笛吹の欠員字町への派遣

②ひょっとこの面等の備品についての貸し出し

③観光協会よりの要請により、宣伝隊を組織し、大祭の数日前にそのPRの為、各地で三社祭礼囃子を披露

④祭典本部に詰めて観光客の案内

注)③,④については、現在諸事情により実施していない

祭礼改善の為の要望書提出

昭和42年 祭礼改善の為、総代会に対して要望書を提出。その要旨は以下の通り

一、13台の祢里が集結しての三社祭礼囃子奉納式を執り行う事。奉納式は、御輿渡御の供奉行列の順番くじにて一番を引いた字町が担当する事

一、千秋楽終了後の退出は一町ずつとし、他は枠を下ろして太鼓を止め、前の祢里が境内を退出後に、次の町が太鼓をたたき始めて退出する。以下13番まで同様とする事。

一、町役員等において洋服を着用しているものが散見されるが、洋服の着用は禁止として、羽織,袴もしくは祭り装束として頂きたい

一、役回りのは威儀を正して執り行う事

一、各戸は御神燈を掲げる事。

以上は、総代会において検討され、全体に関わる事はほぼ要望通り決定され、各字町,各戸に関連する事はその旨がそれらに通達された。

(注)

・三社囃子奉納式は、昭和33年より一番くじを引いた字町が執り行うことになっていたが、該当町の辞退他により、そのほとんどの年が保存会で行っていたものを、この要望書において本来の形をとることを提言した。

・千秋楽終了後の太鼓のたたき始めについては、現在と異なっているが、おそらく、祭礼終了時刻について厳しくなり、十三台の祢里が全て神社参入できないまま千秋楽の儀を執り行わなければならなかったような時期もあった為、現行の姿に変遷していったと思われる。

通りかぐらばやしの復活

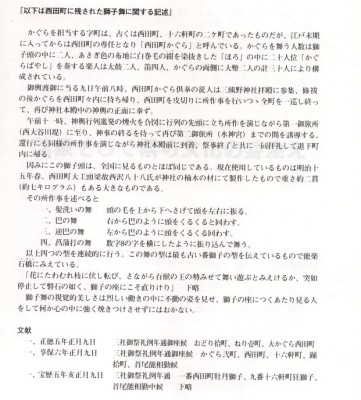

「通りかぐらばやし」とは、神輿の渡御行列中の西田町の方々の手による獅子舞につき従うお囃子のことで、一時中断していたものが、昭和33年に見事復活した。その際のいきさつを故太田博明氏が書き留めていたもの要約して、以下に紹介する。

昭和三十年の秋、三社ばやしが県無形文化財に指定された頃のこと、太田氏は、お茶を買うため松尾町の赤岩徳太郎商店へ行くと赤岩徳太郎老人(明治十三年生 当時七十九歳)が曰く、

「三社ばやしがこの度無形文化財に指定されたことは我々町民にとり誠に名誉なことで喜ばしいことである。これは貴男方の日頃の研究と不断の努力の賜物である。」

と賛辞を述べられ、さらに赤岩氏は言葉を続けて

「神輿の先拂いとしての西田町かぐらは古い伝統を持つもので横須賀としては特別な存在であるのだが、今は昔と変わり神楽のはやしは消滅し獅子舞の所作も支離滅裂で、この先どんな風に変わって行くのかと思へば悲しい想いがする。どうか貴男方の力で昔の姿に復へして頂きたい」

と西田町に誕生されたこの老人はかぐらを思う熱意に燃えていた。

太田氏は、この赤岩氏より氏が知る限りの話を聞くと共にこの調査,研究を始めた。保存会の前身である同岑会の時よりこの調査を進めてきたが、有力な資料,情報が極めて少なく、この時も後二年ほどの間の調査は徒労に終わり、遂には復活できないかもしれないとあきらめかけていたと云う。

昭和三十三年春、太田氏は氏の叔父にあたる玉木梅蔵氏(東本町 当時65歳)に、この顛末を話したところ、玉木氏はその話を聞き流していたらしいが、翌日早朝に太田氏を尋ねてきてこう言った。

「西田町のかぐらのはやしは自分が二十歳位の時に、西田町の平松為吉氏より教えを受けていたを永い歳月の間忘れていた。今朝、それを思い出したのであわててお前のところに来た。」三月十日のことだった。

その夜から、太田氏の稽古は始まった。毎夜、玉木氏の家を訪問して教えを受けた。しかし、その当時、玉木氏は歯が抜けて笛が吹けなくなっていたため、指の運びのみを教わり太田氏が音を出してそれを確認していくという風で、一節づつ自分のものにしていった。そして、四日目の夜にようやく笛の全部を習い終えたと云う。さらに、次の夜から、旧同岑会の一員でもあった東本町の松浦正意氏を伴い、玉木氏のもとで、かぐらの太鼓の稽古に入った。そして、遂に一週間後の夜、どうにか笛,太鼓が揃うようになった。

しかしながら、太田氏は「自分達が習い覚えた囃子がはたして、西田町のかぐら囃子なのか?」と一抹の不安があったと云う。そして、三月二十日、この話の発端でもあった、松尾町の赤岩氏を尋ね、「笛の調子だけでも聞いてほしい」と頼んだところ、氏は大いに喜んでくれたと云う。

太田氏が、玉木氏から伝授された笛を吹いてみたところ、赤岩氏はしばらくの間、静かに聞いていたが、突然あわてたような口調で「全くその通りです。それに間違いありません」と言い、急いで奥から豆太鼓を出してきて「私が太鼓を打ってみるから、もう一度吹いてみてくれ」と言い出した。そして、赤岩氏が太鼓を打ち、太田氏が笛を吹いてみたところ、全く調子が合って、二人は誠に感激したと云う。

早速、太田氏は西田町の知人を通じて、西田町の総代さんにこの話をしたところ、その後西田町の各位も、このお囃子の復活に大変意欲的になり、大祭までの短期間に全て習得し、この年(昭和三十三年)の大祭に、長年、中断していた「通りかぐらばやし」が見事、復活したのである。

<「通りかぐらばやし」復活の新聞記事>

<西田町に残された獅子舞に関する記述>

|

猿田彦の変遷

保存会の結成以来、祭礼やお囃子について牽引的な役目を果たし、かつ、後述する啓蒙活動等の成果があってか、町民の知識,技術はまたたく間に向上し、保存会のメンバーが突出したレベルの持ち主であった時代から、13ヶ町全体がレベルUPし、次第に祭礼自体の改善等については、13ヶ町全体で取り組んでいくようになった。

それと同時に保存会は、しだいに祭礼に関しては猿田彦の役目を終える形になり、お囃子の研究あるいは保存,伝承という目的が中心の活動へと次第に変遷していくことになる。

※平成12年11月「伝統から芸能 そして お祭り文化の開花 熱き者達の50年」より

遠州横須賀 三社祭礼囃子保存会ホームページトップへ戻る